‘ভাষাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন আবুল মনসুর আহমদ’

আবুল মনসুর আহমদকে নিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আলোচনা

- আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৫, শনিবার

- / 811

পুবের কলম প্রতিবেদক : শুক্রবার কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদকে নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ‘আবুল মনসুর আহমদের আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের একটি বৈশ্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস’ শীর্ষক বক্তৃতা দেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রচনা মজুমদার।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগ এই চমৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিভাগের প্রফেসর উপল চক্রবর্তী ছিলেন এর আহ্বায়ক। বৃষ্টি উপেক্ষা করেও কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সির এ কে বসাক অডিটোরিয়ামে বিদ্বান, উৎসাহী ব্যক্তিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

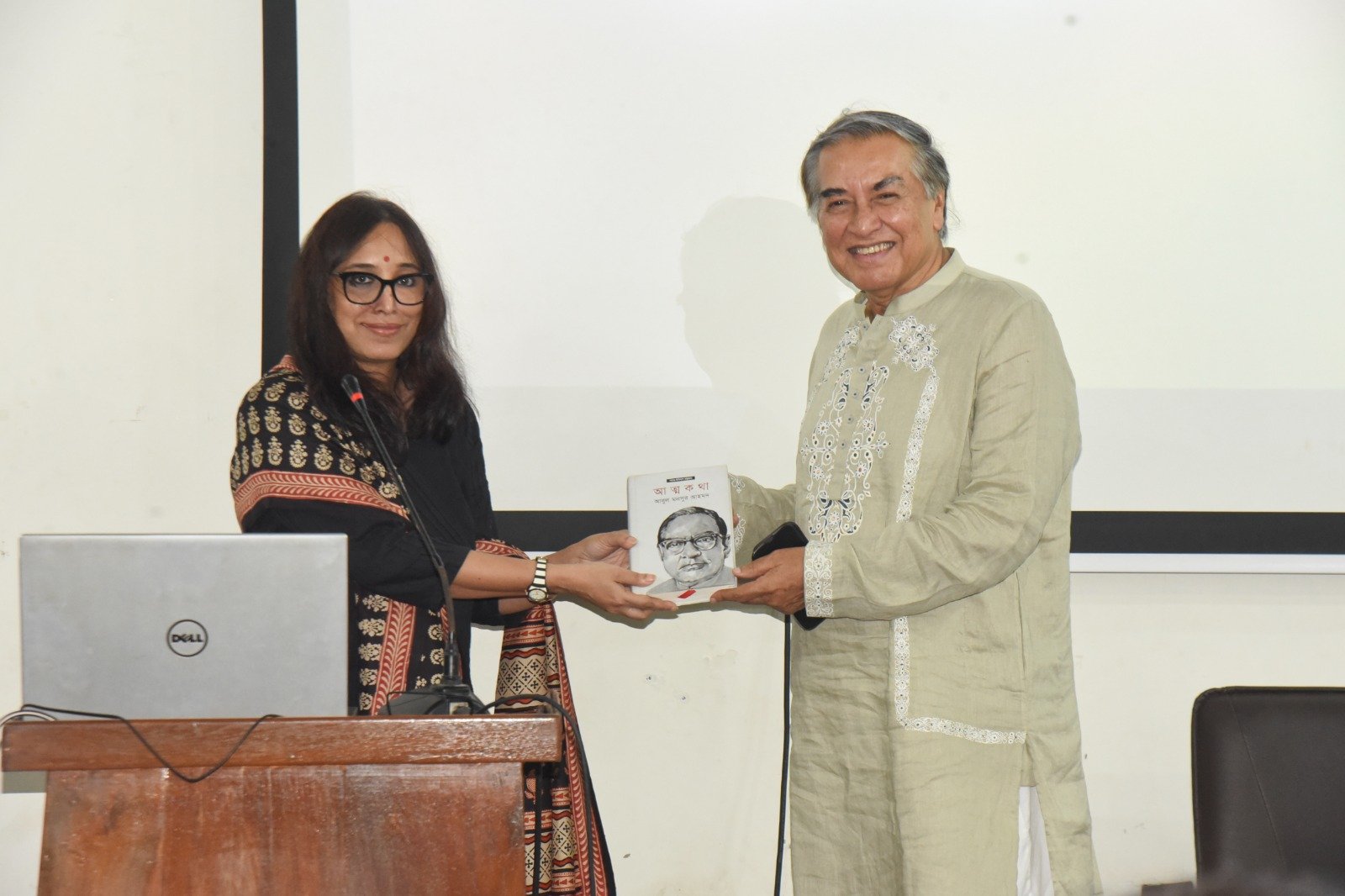

আহপশ্চিমবঙ্গ মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান উপস্থিত হয়ে জানান, আমি বহুদিন থেকে সংবাদজগতের সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের আলোচনায় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। এ কথা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও আবুল মনসুর আহমদকে নিয়ে এমন আলোচনার আয়োজন হয়নি। অবিভক্ত বাংলায় জন্মানো আবুল মনসুরের কর্মক্ষেত্রের প্রথম অর্ধ ছিল কলকাতাতেই। তিনি ভাষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত-ঘেঁসা বাংলাতে কথা বলা তথাকথিত ভদ্রলোকরা অবিভক্ত বঙ্গের সাধারণ ‘গ্রাম্য’ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি, আবুল মনসুর আহমদ সে কথাও জোরের সঙ্গে বলেছেন। এহেন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি প্রেসিডেন্সির আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের দৈনিক ডেইলি স্টারের সম্পাদক-প্রকাশক তথা আবুল মনসুর আহমদের পুত্র মাহফুজ আনামও এ দিন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক রচনা মজুমদার তাঁর বক্তৃতায় আবুল মনসুর আহমদের বহুমুখী প্রতিভার উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আবুল মনসুর আহমদ একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রয়েছে—‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ ও ‘আত্মকথা’। তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মৌলিকতা এবং মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অপরিসীম। অধ্যাপক মজুমদার উল্লেখ করেন যে, আবুল মনসুর আহমদ কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভাষাকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে নিয়ে এসেছিলেন, যা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক এবং জাতিসত্তার ধারণাকে স্পষ্ট করে।

তিনি আরও বলেন, আবুল মনসুর আহমদ শ্রীরামপুর মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষা চর্চার সমালোচনা করেছিলেন। কারণ তারা পূর্ব পাকিস্তানের মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে কেবল কলকাতার ভাষাকেই মান্যতা দিয়েছিল। তিনি বাংলা ভাষার নিজস্বতা এবং আঞ্চলিক (বাঙাল) ভাষার প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় বাঙালি মুসলমানদের মুখের ভাষাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যা সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবুল মনসুর আহমদ চাষার বাংলা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাষার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি শহুরে বাংলা এবং ‘খামার বেঙ্গলি’ (গ্রাম্য বাংলা)-এর পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বনাম সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। জেফারসন যেভাবে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যকে প্রচার করেছিলেন, আবুল মনসুর আহমদও তেমনি করেছিলেন। তিনি মুসলিম ভদ্রলোকদের কাছে কলকাতার ভাষার বদলে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন।

তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছিল বিশাল। এজরা পাউন্ড, স্টেইন, এলিয়ট প্রমুখদের ছাড়াও অসংখ্য আমেরিকান জার্নাল ও ইংরেজি সংবাদপত্র তিনি নিয়মিত পড়তেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রচনা মজুমদার আবুল মনসুরকে উদ্ধৃত করে বলেন, ‘মার্কিনিরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে ১৭৭৬ সালে। কিন্তু ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতা লাভ করতে তাদের আরও দেড়শো বছর লেগেছিল। উপলব্ধির মুদ্দতটা যেমন ছিল দীর্ঘ, প্রসেসটাও ছিল তেমনি কণ্টকাকীর্ণ।

রাজনৈতিক সিভিল ওয়ারের মতোই এটাও ছিল কৃষ্টিক-সাহিত্যিক সিভিল ওয়ার। রাজনৈতিক যুদ্ধে জেতার চেয়ে কৃষ্টিক যুদ্ধে জেতা আরও বেশি কঠিন। রাজনীতিক পরাধীনতাটা দৈহিক ও দৃশ্যমান। কিন্তু কৃষ্টিক পরাধীনতাটা মানসিক ও অদৃশ্য। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন অভ্যাসে পরিণত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা হয় না।’ এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুরের আরও একটি মন্তব্য বক্তা উল্লেখ করেন—‘এই কারণে আমাদের দেশের বর্তমান লেখক-সাহিত্যিকরা কলকাতার ভাষা-কৃষ্টির মোকাবিলায় যেমন হীনম্মন্যতায় ভুগছেন, পুরো উনিশ শতকের মার্কিন সাহিত্যিকরা তেমনি হীনম্মন্যতায় ভুগছিলেন লন্ডনের ভাষা সাহিত্যের মোকাবিলায়।

আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা বর্তমানে যেমন আমাদের নিজস্ব ভাষার বাক্-রীতি ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে কলকাতা শান্তিনিকেতনের বাক্-রীতির মোকাবিলায় হেয় ভালগার ও অভব্য মনে করেন, ওই যুগের মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকরাও তেমনি লন্ডন-অক্সফোর্ডের বাক্-রীতি ও উচ্চারণ-ভঙ্গির মোকাবিলায় মার্কিনি বাক্-রীতি ও উচ্চারণ ভঙ্গিকে ভালগার ও অসভ্য মনে করতেন।

কলকাতার সাহিত্যিক মহলে আমি ত্রিশ-ত্রিশটা বছর ভাষায় মুসলমান রয়ে গিয়েছিলাম, ঢাকার সাহিত্যিক মহলে আমি তেমনি বাঙাল থেকে গেলাম। আমাদের রাষ্ট্রীয় রূপ ‘পূর্ব-পাকিস্তান বা স্বাধীন বাংলাদেশ’ যা-ই হউক ভাষা-সাহিত্য, কালচার-সংস্কৃতিতে যে আমরা একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও অপর দিকে ভারত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এসব ব্যাপারেই যে আমাদের নিজস্বতা ও স্বকীয়তা আছে, এটা আমার অনড় দৃঢ় মত।’’

এই আলোচনাটি এমন এক সময়ে আয়োজন করা হয়েছে যখন ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা চলছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের ভিন রাজ্যে বাংলা বলায় ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে জেলে পাঠানোর মতো ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এই গভীর আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আবুল মনসুর আহমদের পুত্র মাহফুজ আনাম তাঁর পিতার কথা স্মরণ করে বলেন যে, আবুল মনসুর আহমদ সর্বদা নিজের পরিচয়কে (আমি কে?) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গুরুত্ব দিতেন। উপস্থিত দর্শকরা আশা প্রকাশ করেন যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে।

মাহফুজ আনামের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, আইনজীবী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ‘ইত্তেহাদ’, ‘সুলতান’, ‘মোহাম্মদী’, ‘নবযুগ’, ‘কৃষক’ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদও।